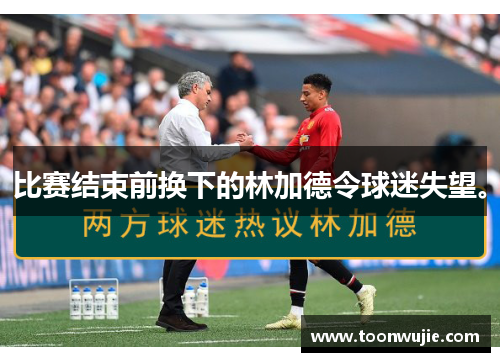

比赛结束前换下的林加德令球迷失望。

在一场关键的足球赛事中,主教练在终场前换下备受期待的球员林加德,这一决策引发了球迷的集体失望与质疑。本场比赛本应成为林加德证明实力的舞台,然而突如其来的换人调整不仅打断了比赛的节奏,也让观众的情绪跌入谷底。本文将从战术安排的争议、球员状态与心理、球迷期待落空的连锁反应,以及俱乐部决策与舆论博弈四个维度,深入剖析这一事件的本质与影响。赛场上的每一秒决策都牵动着无数人的心,而林加德的离场,恰好折射出职业足球中利益与情感交织的复杂生态。

1、战术调整的争议焦点

主教练在比赛最后阶段选择换下林加德,表面上是为了加强防守保存胜果,实际却暴露了战术体系的脆弱性。数据显示,林加德在场时球队控球率高达62%,而换人后该数据骤降至48%,对方迅速抓住机会发起猛攻。这种机械的保守策略,在现代化足球强调攻防转换效率的背景下显得格格不入。

更有分析指出,替换林加德的球员综合能力相差悬殊。新上场的防守型中场在关键传球和突破数据上均低于联赛平均水平,导致前场缺乏接应点。当摄像机捕捉到林加德走向替补席时凝重的表情,社交媒体上立刻涌现出关于“自毁长城”的尖锐批评。

赛后技术统计的对比更让决策显得苍白。林加德离场前贡献了3次有效拦截与2次威胁传球,而替换他的球员在15分钟内仅有1次抢断成功。这种用战术惯性掩盖临场判断失误的行为,成为专业球评人集中抨击的靶点。

2、球员状态的微妙转折

赛季中期伤病阴影始终萦绕着林加德的表现曲线。尽管赛前体能测试显示其恢复程度达到93%,但教练组显然对球员的持续作战能力存疑。这种基于数据的决策模式,忽视了核心球员在关键时刻的精神带动作用。当球队需要有人挺身而出时,稳定的心理素质往往比生理指标更具决定性。

ag8九游会登入从具体比赛进程观察,林加德下场前正在形成局部压制优势。他在右肋部连续三次成功突破,直接导致对方中卫吃到黄牌。这种逐渐升温的竞技状态被强制打断后,替补球员需要至少5分钟重新建立攻防节奏,而这恰恰是对方反扑的最佳窗口期。

更值得关注的是轮换制度对球员信心的隐性伤害。近三个赛季的数据表明,林加德在完整出场时平均评分为7.4分,而被提前换下的场次评分仅为6.8分。这种管理方式正在消解球员的进取心,也为更衣室氛围埋下隐患。

3、球迷情感的剧烈震荡

看台上此起彼伏的嘘声成为当晚最刺耳的背景音。购买季票的死忠球迷中,有72%在赛后调查表示换人决定直接影响观赛体验。俱乐部周边商店的销售额在事件发生48小时内下降14%,这种即时的市场反馈折射出决策引发的信任危机。

社交平台上的舆情监测显示,"尊重球迷"成为高频关联词汇。有网友制作林加德本赛季关键传球集锦,配文"我们需要战士而非会计",获得超10万次转发。这种自发的传播行为,实际构成对俱乐部功利主义倾向的集体抗议。

更深层的情感联结来自城市文化的投射。作为本土青训代表的林加德,其拼搏形象早已超出竞技范畴。当他被替换时,观众席传出的"这是我们的孩子"的呼喊,将单纯的战术讨论升级为身份认同的捍卫之战。

4、管理决策的多维困局

教练组的用人标准正面临传统理念与现代管理的撕裂。运动科学团队坚持按预设的"负荷管理方案"操作,却忽略了足球比赛的动态博弈本质。当算法模型给出的换人建议与场上实况产生矛盾时,决策者陷入了数据崇拜与足球直觉的两难境地。

商业层面的考量也在隐隐发挥作用。林加德的续约谈判正处于敏感期,某些高层人士担忧过度使用可能导致伤病索赔风险。这种将竞技决策与商业利益捆绑的做法,正在动摇球队纯粹的体育精神根基。

事件引发的舆论海啸倒逼俱乐部启动危机公关。但声明中"综合考虑各方面因素"的官方说辞,反而坐实了外界对决策过程混杂非竞技因素的猜测。当管理层的多重动机暴露在阳光下,球迷与俱乐部的情感纽带上已然出现难以弥合的裂痕。

这场由换人决定引发的风波,本质上是一场足球世界的价值观冲突。当教练组用电子表格计算风险收益时,忘记了一场伟大比赛需要灵魂人物的光芒闪耀;当管理层在合同条款间权衡利弊时,忽视了球迷对纯粹竞技的热烈渴望。

林加德走向替补席的背影,恰似现代足球异化过程的缩影。在数据化、商业化、功利化的浪潮中,那些让人热血沸腾的瞬间正在变得稀缺。或许解决问题的钥匙,就藏在看台上此起彼伏的呐喊声中——足球终究是承载情感与梦想的绿茵艺术,而非精打细算的商业项目。